スポンサードリンク

絞り込みすぎには注意

小絞りぼけ

一般に、絞りを絞り込むとシャープに写ると言われてます、これは、確かに間違いないのですが、実は、絞り込みすぎると光の回折現象によって、シャープさを失ってしまいます、これは、小絞りぼけと呼ばれています。

この現象は、銀塩 でもデジタル一眼レフでも起こるのですが、特に、コンパクトデジカメ では、より目立ちやすいので最近のコンパクトデジカメは、F8程度の絞りまでしかつけてないところが多いのです

なぜ、コンパクトデジカメで目立つのかと、そして、F8止まりなのが多いのはなぜかは、あとで書きます

小絞りぼけの例

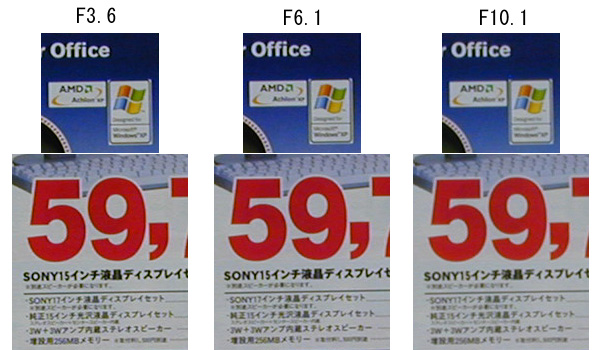

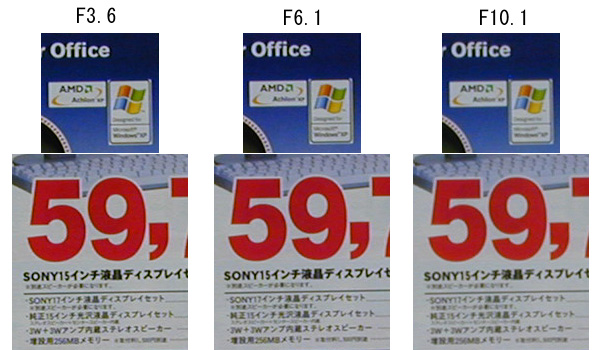

E950を使って、F3.5 F6.1 F10.1 で撮り比べてみました

スマートフォンサイズに表示を調整したため差がわかりにくくなってしまいましたが

F3.6 と F6.1 はさほど差はないのですが、F10.1では解像度が落ちて全体的にコントラストも低下している、小絞りぼけを起こしてる状態です

昔から言われている、絞った方がシャープになると言うのは、絞り解放の時はレンズの諸収差が目立つため解像度が落ちてることが多く数段絞ることで、この諸収差が目立たなくなり解像度が上がるためなのです。

そして、さらに絞ると、こんどは小絞りぼけでまた解像度が落ちていくという感じです。

そのため、一眼レフのレンズではF5.6〜F8 あたりがもっとも解像度が高いと一般的に言われてます。ただし、最近のレンズは、昔よりレンズ設計能力が上がっていて諸収差が良好に補正されてるため、解放からキリッとシャープなレンズが増えてるそうです。

一眼レフレンズでも、数段絞った方がシャープになるとは言い切れない時代になってるかもしれませんね

コンパクトデジカメの場合、とあるメーカーのインタビュー記事で見かけたのですが、コンパクトデジカメのレンズは絞り解放でもっとも性能が出るように設計されている と言っていた記憶があります

つまり、コンパクトデジカメの場合、従来の定説とは逆に 絞り解放の方がシャープ と言うことになりそうです。E950も F6.1よりも、F3.5の方がほんの少しシャープに見えます。

一般的に 一眼レフの場合、絞り、F5.6〜F8あたりがシャープ

コンパクトデジカメの場合、絞り解放がシャープと言うことだけで十分だと思います。

あと、あまりこのことで神経質になってしまって、何が何でも F5.6で撮影だとかになってしまうと、絞りやシャッター速度を使って出来る描写の自由度(背景ぼけや動きの表現 など)を失ってしまうことになってそれは、もったいないですから、普段は、気にせずに撮って、とにかくシャープにと言うときに、ちょっと思い出すだけで十分だと思います。

光の回折現象

ここから先は、興味にある方だけでいいと思う範囲になります。私自身が、それほど正確に理解してるわけではないのですが・・・ ^_^;;

普段、光はまっすぐ進みますが、小さな穴とかを通るときに、穴の縁付近を通った光が曲がってしまうという現象が起きます(なぜ、こういう現象が起きるのかまでは、私もよくわからないのですが・・ )図にするとこんな感じです

絞りというのは、光が通る穴で絞りを開くと、穴は大きく、絞りを絞ると、穴は小さくなります。絞りを絞りすぎると、穴が小さくなってより 光の回折現象が強く起こるわけです

この光の回折現象によって、レンズの解像度の低下が起こったわけです。

小絞りぼけがコンパクトデジカメで目立つ理由

コンパクトデジカメのCCDサイズが非常に小さいこと が一つ目の理由になります。

デジタル一眼レフなど一般的なAPSサイズ と比べると、中級〜上級機で採用されている1/1.8型は APSサイズの約1/10の大きさですし、エントリー〜中級で主流の1/2.7型では 1/17の大きさとかなり小さいのです。

さらに、この小ささに400万画素、500万画素と言った画素数ですから、かなりの高密度の画素となっています。この小ささがなぜ問題になってくるのか、というのは、例えを使って説明します。

たとえば、ここに A4サイズと5mm×5mm の二つの紙があったとします。この二つに、同じ絵を書きなさいと言われた場合、どちらの紙に書くのが大変か と言うと、言うまでもなく5mm×5mmの紙 と言えます。

紙自体がそれだけ小さい と言うことはそれだけ小さく書く必要がでてきてきますから、より緻密に書かなければならないからですCCDにおいても同じことが言えます。

さて、CCDに話を戻すと・・APSサイズに比べ、コンパクトデジカメではわずか1/10 や1/17と言った小さい場所に像を写し込まなければなりません

APSサイズと同じ解像度を得るためにはレンズはAPSサイズの物より緻密に像を写す必要が出てきます

つまり、CCDが小さいとそれだけレンズに要求される解像力は非常に厳しい物が要求されます。これだけ、厳しい解像力を要求されるとわずかな小絞りぼけでの解像力低下でもすぐに画像として反映されてしまうと言うわけです。

それでも、画素数が少ない場合は、1画素あたりのサイズが大きいためちょっとした、ぼけなどは、一つの画素で受け止めてしまっていたのですが・・(CCDの持つ解像力が低いため小絞りぼけの影響をほとんど受けないとも言えます)

画素が極小・高密度化してる最近のCCDは、そういったぼけを写してしまいますのでよりいっそう、レンズに要求する解像力は厳しくなってるのが現状です。

デジカメでは、簡単に大きな写真がみれると言うのが二つ目の理由です。デジカメを持ってる方はすぐにわかると思うのですがデジカメの写真って、PCでみるとかなりでかい ですよね、銀塩のころは、Lサイズ で見る人が多く、四つ切り とか 全紙にのばす方は少なかったと思います。

見る紙が小さいと、ちょっとぐらいアラがあっても、なかなかわからないものなのですが、デジカメだとPCで簡単に拡大してみれますから比較的簡単にアラが見えてしまうと言うことも確かにあると思います。

この二つの理由で、コンパクトデジカメは小絞りぼけが目立つわけなんです。

コンパクトデジカメの多くがF8 止まりの理由、レンズの解像力 と 画素ピッチとF値

ところで、上に書いた小絞りぼけがコンパクトデジカメで目立つ理由 を読んでだったら、ものすごく高解像度のレンズを使えば、問題ない と思われるかもしれませんが・・実は、限界があるのです。

収差のない理想的なレンズの解像度は、

d=1000×(1000/(1.22λF))

と言う式で求められます。

λ は 光の波長を入れます。グリーンの波長 550 を使うのが一般的らしいです。F は しぼりのF値を入れます、これで、そのF値での理想的なレンズの解像力が求められます。

F 1.0の時の値は、計算すると約1490本/mm となります。

レンズの解像力は、一般的に何本/mm で表します。これは、白地に黒の線を引いてその黒線を 1mmあたり 何本までかき分けることが可能か という意味で、たとえば 200本/mm ですと、1mmあたり 200本の線を描写できると言う意味になります。

収差のないレンズにおける、解像度は次のようになります

| F値 |

F1.0 |

F1.4 |

F2.0 |

F2.8 |

| 解像度 |

1490 |

1064 |

745 |

532 |

| F値 |

F4.0 |

F5.6 |

F8.0 |

F11 |

| 解像度 |

372 |

266 |

186 |

135 |

| F値 |

F16 |

F22 |

F32 |

|

| 解像度 |

93 |

67 |

46 |

|

絞るとシャープになるんじゃないのと思われた方もいるかもしれませんが、それは、実際のレンズでは収差が存在するため、絞りを開くとレンズの収差の影響が出てレンズ解像度が落ちてしまうこともあるからです。

収差のないレンズでは、絞れば絞るほど解像度が低下していきます。

実際には、全く収差がないレンズは存在しないため、この通りにはなりませんが、この数字と CCDの画素ピッチ(一画素あたりの大きさ) から CCDが要求するレンズの解像度を求めることで、収差のないレンズでは、どこまで絞ると 小絞りぼけが起きるかを出すことが可能になります。

CCDが要求するレンズの解像度は

(1000/画素ピッチ)/2

で求めることが可能です。

上の小絞りぼけの作例に使ったE950の画素ピッチは 約4μm ですから(1000/4)/2 = 125本/mmと言うことになります

上の表からみると F11では135本/mmですから F11までは要求をクリアしてることになり、理想的なレンズではF11までは小絞りぼけを起こさない(小絞りぼけが描写に与える影響が少ない)と言うことになります。

ところが、実際は F10.1で小絞りぼけは起きてましたよね?実際のレンズでは収差などもあるため、この式通りではなく約 1段ぐらい 手前から小絞りぼけは起きるとみていいそうです。

CCDの要求解像度 (2003年)

| CCD |

画素ピッチ |

要求解像度 |

論理小絞り限界 |

| 1/1.8型 500万画素 |

2.775μm |

180本/mm |

F8 |

| 1/1.8型 400万画素 |

3.125μm |

160本/mm |

F8 |

| 1/2.7型 300万画素 |

2.575μm |

194本/mm |

F5.6 |

| 1/2.5型 400万画素 |

? |

? |

おそらく F5.6 |

参考までに・・ E950とD100 *ist-D のCCDの要求解像度です

| CCD |

画素ピッチ |

要求解像度 |

論理小絞り限界 |

| 1/2型 200万画素 |

4μm |

125本/mm |

F11 |

| APSサイズ 600万画素 |

7.8μm |

64本/mm |

F22 |

これをみてもわかるように、昔のコンパクトデジカメやAPSサイズのデジ眼レフと比べ最近のコンパクトデジカメは、かなり高いレンズ解像度を要求してきます

そのため、F11 や F16 と言った値に絞られると、レンズの解像度低下で小絞りぼけが目立ってしまうため多くのコンパクトデジカメはF8以上絞れない仕様となってるようです。

*1/2.5型 400万画素の詳しい情報(画素ピッチ)がわからないため計算できませんでしたが、画素ピッチは1/2.7型 300万画素 と同等か小さめ だと思います。なのでおそらく F5.6が小絞り限界とみてます

リクエストがあったので2009年に出た、デジカメのほんの一部ですが要求解像度を調べてみました

| CCD・CMOS |

画素ピッチ |

要求解像度 |

論理小絞り限界 |

| 35mmフルサイズ 1210万画素(D700) |

8.5μm |

59本/mm |

F22 |

| 35mmフルサイズ 2110万画素(EOS5D MarkII) |

6.4μm |

78本/mm |

F16 |

| APS-C 1230万画素(D300) |

5.49μm |

91本/mm |

F16 |

| APS-C 1800万画素(EOS 7D) |

4.3μm |

116本/mm |

F11 |

| 1/1.7型 1000万画素 |

2.05μm |

243本/mm |

F5.6 |

| 1/1.7型 1200万画素 |

1.88μm |

265本/mm |

F5.6 |

| 1/2.3型 1200万画素 |

1.55μm |

322本/mm |

F4.0 |

という形になりました

こうしてみると、1/2.3型 1200万画素は無理しすぎだと思うのは気のせいでしょうか?あくまで理想的なレンズを使ってもF4.0までですから・・実際はもっと早くに影響が出てきますし(コンパクトの最上位クラスは1/1.7型 1200万画素からモデルチェンジで1000万画素へ、画素数ダウンするモデルもいくつかあるので、コンパクトは行くところまで行って、コンパクト最上位クラスは

もう少しバランスをとろうという動きになってるのかも知れません)

追記

純粋に光学的な意味において、小絞りぼけを起こすかどうかという面で見れば、CCDサイズや画素数などは一切関係なく、小絞りぼけは必ず発生します

(回折現象は光学的な現象なのでセンサーの種類などが関係することはあり得ません)

なので、ここでの小絞りぼけを起こす起こさない は光学的な意味ではありません

ここでの 起こす 起こさない というのは最終的に写真の描写として認識できてしまうかどうかに焦点を当てています

たとえ、光学的には小絞りぼけを起こしていても、CCDの解像力的にそのぼけを描写できず、結果として撮れる写真がシャープであれば、それは、写真上では小絞りぼけの影響を認識できないので小絞りぼけを起こさない物として扱っています

なぜなら、光学的に小絞りぼけを起こしてるかどうか より、最終的に撮れる写真が

どう描写されるかが重要だと考えているからです

*参考文献 PC-User 2000年 9/8号

スポンサードリンク

おすすめ記事

スポンサードリンク