スポンサードリンク

素子サイズと画質の関係

画素数は多ければ多いほど、画質がよいと言う人がいる一方で、画素数だけでは、画質は決まらない、画像素子サイズや画素ピッチも重要だと言う話も良く聞きます

で、私は、画素数だけではなく、画像素子サイズや画素ピッチも重要だと考えています、そう考えている理由を書いていきたいと思います

画像素子サイズと光学性能

同じ解像力を求めるとしても、画像素子サイズが小さければ小さいほど、レンズの解像力を要求します

レンズの解像力は 何本/mmで表されることがありますが、これは1mmの間に 何本の黒線が引けるかを表しています、100本/mm と言えば、1mmの間に100本の黒線を引ける(5マイクロメートル間隔の黒線を引く能力がある)と言うことを意味しています

100本/mmのレンズと50本/mmのレンズ があった場合、当然100本/mmの方が解像力では優れているので、同じ素子サイズでは100本/mmのレンズの方が高解像度を得られます

しかし、もし 50本/mmのレンズを付けてるカメラが 100本/mmのレンズを付けてるカメラよりも 大きな映像素子をのせていたら、どうでしょうか?

例えば、100本/mmのレンズの方は1mm四方、50本/mmの方は4mm四方だとします、この場合、100本/mmの方は黒線100本までしか描けないのに対し50本/mmの方は素子が大きいため200本まで描ける訳です。

素子が大きければ、たとえレンズ解像度が劣っていても小さい素子よりも高い解像度を得られやすい、逆に、小さい素子を使うと大きな素子と同じ解像度を得るためにはより高解像度なレンズが必要と言えるのです、当然ながら、画角 (写す範囲)は同じとします

高い解像力をもつレンズを使えば、問題ないと思われるかもしれませんが、絞りによる光の回折によっても解像力は低下していきます

映像素子は、大きければ大きいほど、解像度的に有利 と言えるわけです

| 大きな映像素子の場合 |

|

| 映像素子が大きい分、光学的に余裕があるため、きっちり映像素子に描写できる、そのため、高い解像度を保ちやすい |

| 小さい映像素子の場合 |

|

| より狭い範囲に描写しなければ、ならないため、高い解像力を持つレンズが必要

もし、十分な解像力を持っていないレンズを使用してしまうと、図のように、しっかりと、映像素子に映像を描写できず、いくら、映像素子の画素数を上げて映像素子の分解能(解像度)を高くしても高い解像度は得られなくなります

十分な解像力を持つレンズを使用すれば、大きな素子と同じぐらいの解像力は持つことができますが、それが非常に厳しい条件になるのは想像に難しくないと思います

|

画素サイズ と 画質

さて、上は、素子サイズCCDやCMOS全体の大きさでしたが、もう一つよく言われるのが、画素サイズも画質に影響を与えます

その一つが、ノイズですがその説明は、以前にこちらでしていますので・・ぜひご覧ください

それ以外にも、よく言われることとして、画素サイズが大きいとダイナミックレンジが広くなると言われています、その一因として、階調特性も関係してるのではないかと思います。

ボールのほうが想像しやすかったので、ボールで・・一部屋一部屋が大きな箱(画素が大きい素子)と小さな箱(画素が小さい素子)に、同じ数だけのボールを投げ入れたと想像してください

大きい部屋の箱の方が一部屋あたりに入るボールの量が多くなります

| 画素のサイズが大きい場合、一部屋に入るボールの数が多い |

|

| 画素が小さい場合、一部屋に入る、ボールの数が少ない |

|

これが、どういうことを意味するかといいますと、ボールがたくさん入れば、強い光を受けたと判断し、少なければ、弱い光を受けたと判断することで 映像素子はそれに見合った信号を送り出します、これによって、トーンつまり階調が作り出されるわけです

上の絵では、部屋の入り口が大きいものに比べ、小さいものは1/4ほどになっています、たとえば、大きな部屋にボールが8個落ちたとします、それが、小さい部屋の場合はどうなるかというと 単純に平均すれば2個ぐらいしか入ってないわけです、これが、もし大きな部屋に4個だとすれば単純平均では 小さい部屋の場合1個になってしまいます

つまり、小さい画素だと、それだけ一部屋一部屋は少ないボール(つまり光)で階調を測定しなければならないため大きな画素に比べ、微妙な光の強弱を測定するのが難しくなってしまうので、小さな画素は、階調性が落ちてしまいます

これが、一部の方達が良く言っている画素サイズが小さいとダイナミックレンジが狭くなってしまうにつながっているのでないかと・・・・・個人的には思っているのですが・・・

ところで、気づかれたと思いますが、上の絵で 部屋が小さい方がたくさん部屋ができてますよね、画素数が多いということは大きな部屋の素子よりもより細かく分解できる、解像度の高くできる素子でもあるのです

レンズの解像度が十分である限りは、解像度という画質面では、部屋の数は優位に働きます。

では、どうすれば、両立できるかというと、簡単にいってしまえば、映像素子自体を大きくすればいいわけです

そして、それは、最初に書いたように、レンズ的にも余裕が生まれますので、結果的に、大きな映像素子ほど画質的には有利になります

画素サイズは

大きいが

画素数が

少なすぎて

解像度が足りない |

|

そのままのサイズで

画素数を増やすと

画素サイズが小さく

なってしまいます

|

|

→ |

|

| ↓ |

|

|

素子のサイズを大型化すれば

画素サイズを犠牲にせずに

画素数を増やすことも可能

|

|

大きな素子の泣き所

大きいサイズの素子の方が画質面などを見ていくと、いいこと尽くめのようにも思えますが

大きい素子は大きい素子で泣き所もあるのです、実際には 映像素子は小型化もしくは同サイズのままの画素数UPが多い理由としては、なんと言っても、値段が跳ね上がるところでしょう

映像素子は、一枚の半導体の板(シリコンウェハー)から何枚も切りだして作るのですが、完全に、均一に半導体の板を作ることはできないため、どうしても不具合のある素子ができてしまいます

そして、大きい素子を作る場合も小さい素子を作る場合も半導体の板の大きさと値段はあまり変わりません

大きさが変わらないと言うことは・・、一枚のシリコンウェハーからとれる素子の数は小さいほど多くなりますし、全体の完成数と不具合の量の比率は小さい素子ほど不具合の比率が下がります、結果として、素子は安くなります

↓どこかで見たと つっこまないで・・・

ちょっと大げさですが、青い部分が、不具合を起こしてしまった場所だとしますするとこうなります

| 小さい映像素子を作る場合 |

|

| 全部で48枚の素子がとれますが、うち5枚は 使い物にならないということになります |

| 大きい映像素子を作る場合 |

|

| 大きい素子の場合、全部で12枚で、そのうち、5枚も使い物にならなくなってしまいます・・・ |

これが、大きい素子の泣き所といえます

また、小さい素子を使った方がレンズやカメラを小さくすることができるという点もありより小さなカメラを作ろうとすると素子は小さい方が有利という点もあります

そのため、小さな素子を使ったからこそ、とも言えるデジタルカメラなども多く出てきているのも事実です

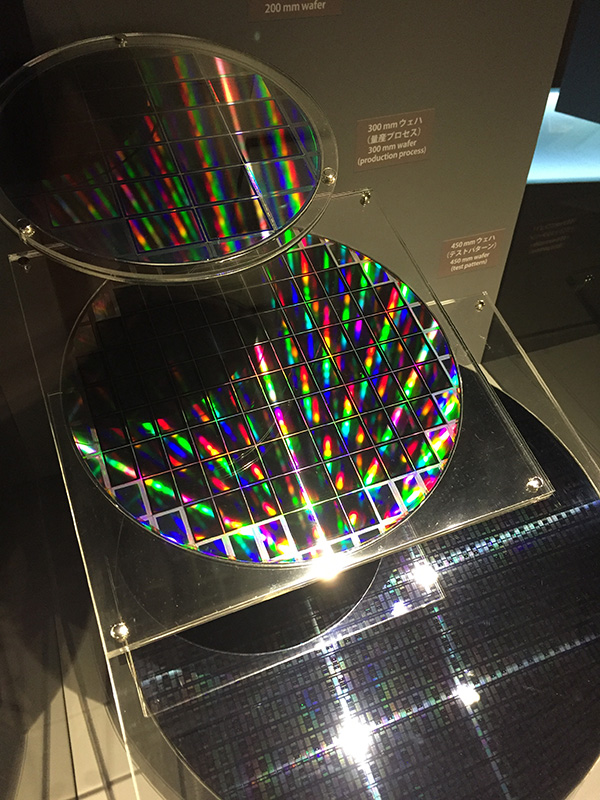

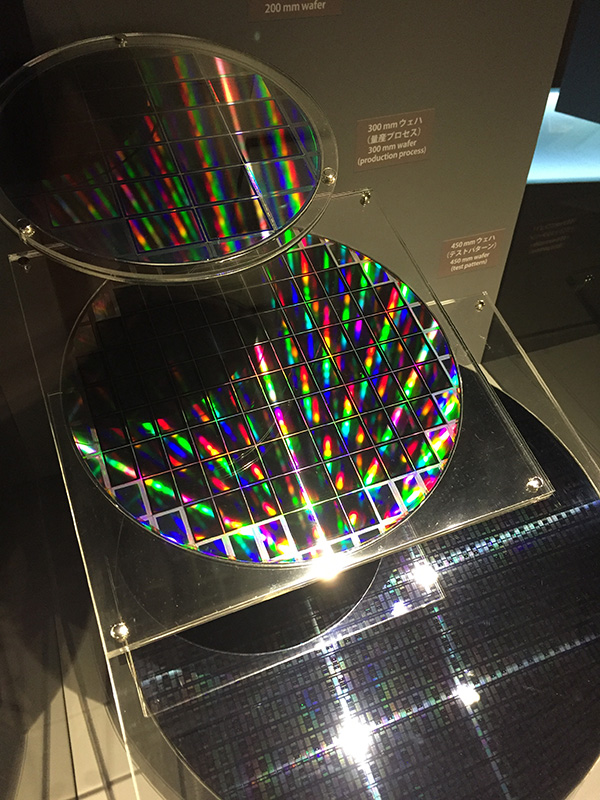

実物のシリコンウェハ

ニコンミュージアムで実物のシリコンウェハが展示されていたので、撮影させていただきました、実物のシリコンウェハは円形です。ちなみに上の200mmウェハには、35mmフルサイズの素子が、真ん中の300mmのウェハにはAPS-Cサイズの素子が焼かれてました。一番下の450mmは今後主流となるウェハサイズだそうです。

大きな画像素子のカメラと小さい素子のカメラでは、実際、どのくらい画像素子の大きさに差があるのかを、図にしてみました。興味があれば、こちらもご覧ください

画像(イメージ)センサー・(CCD・CMOS)の大きさ比較

スポンサードリンク

おすすめ記事

スポンサードリンク